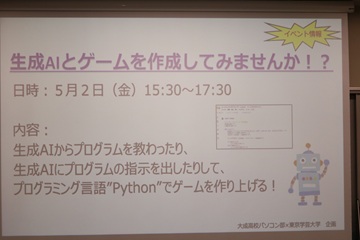

ゴールデンウィークに挟まれた5月2日(金)の放課後、パソコン部では生成AIを活用した「ペアプログラミング」に挑戦しました。

ペアプログラミングとは、プログラムの指示を出す「ナビゲーター」とプログラムを作成する「ドライバー」の2つの役割に分かれて、役割を交互に入れ替わりながらペアでプログラミングをする手法です。本来は人同士のペアで開発を進めますが、今回はこの相手役に生成AIを活用するというアイデア。

ゲーム作り自体は部員たちも既に経験していますが、「生成AIを使って」、「ペアプログラミング」という2つはこれまでとは一風変わった試み。

昨年の情報科の研究授業で繋がったご縁を広げ、東京学芸大学の森本康彦教授と2名の学生さんのサポートをいただきました。

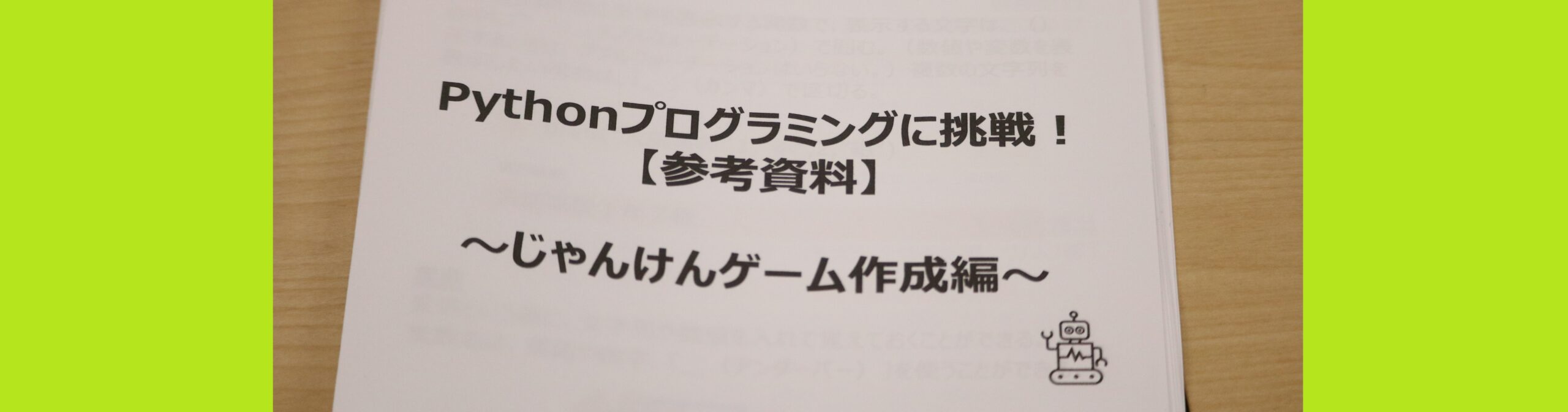

今回のお題は「Pythonでじゃんけんゲームを作る」こと。

生徒は、生成AIを「ドライバー役」として活用して指示を出したり、「ナビゲーター役」として活用して指示を受けプログラムを考えたりしました。

生成AIに「〇〇のゲームを作って!」と依頼すれば、ものの数秒で完成してしまいますが、それでは、生徒たちがプログラムに挑戦する過程で気づいたことや仲間との対話の機会といった大切な学びが奪われてしまいます。

このため、生徒には事前に「どのようなプログラムを作りたいのか、その考えをなるべく具体的にナビゲーターとして指示する」ように指示し、1つ1つのステップを生徒主導で進めることで、AIを自分のよき相棒(パートナー)として活用できるようになることを目指しました。

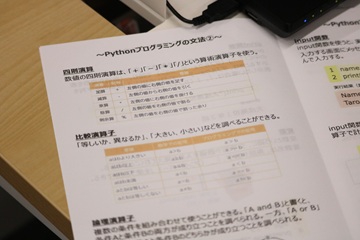

手順の説明が載った冊子を見て、学生のサポートも受けながら黙々と作業を進める生徒たち。

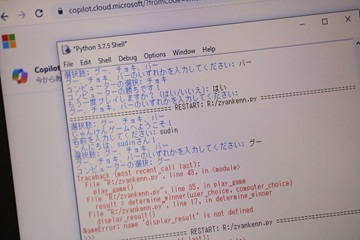

エラー表示が出たときには冊子の説明と画面上のコードを見比べ、何をAIに聞けばいいか考えます。

指示出しがある程度明確でなければ欲しい答えが返ってこないことに気づき、「自分で考える」という最初の過程を抜かすことなく取り組めていたようです。

思い通りにコードが組めてゲームが完成した時、「できた!!」の声には自然と拍手が起こりました。

隣同士で座った部員との情報交換も盛んに行われ、さきほどのエラー対応の様子を仲間同士で共有し、手元の冊子にメモ書きする真剣な横顔も見られました。

知識の海の広さに溺れるのではなく、主体性をもって舵を切るのが生成AIのあるべき使い方です。彼らの生き生きとした表情からは、辞書やガイドブックのような味方を手に入れたからこそ挑戦できる、新しい物事や未踏の地に対する探究心や好奇心があふれていました。

東京学芸大学のみなさん、ありがとうございました。