7月10日(木)、茶道部では製菓学校の先生を招いた和菓子づくり体験を行いました。

以前はこうした出張授業も定期的に行われていたとのことですが、コロナ禍が明けてからの活動ではこれが初めて。普段は食べるだけのお茶菓子を「自分の手で」作れるとあって、部員たちもこの日をとても楽しみにしていたようです。

ここからは、茶道部を代表して3年生の部員からもらったコメントを紹介します!

①つくったお菓子とその作り方を教えてください!

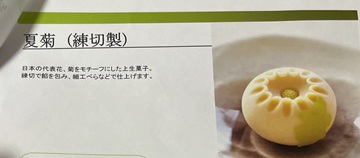

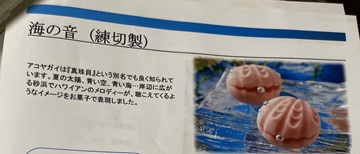

夏菊と海の音という夏をイメージした練り切りを作りました。白い餡に色のついた餡を包み、その中にさらにあんこを入れて形を作ります。それから丸棒で模様をつけ、装飾をしたら完成です!

②やってみて難しかったところや楽しかったところはありますか?

手作業で餡を包むのに苦戦しました。お手本のような淡い色合いにはなりづらく、均一な色味にするのが難しかったです。丸棒で押し出して花びらを作るのですが、力の入れ具合や傾き加減で全く変わってくるので、綺麗な形にするのが難しく、部員それぞれ個性が出ていました!

静かに真剣にというよりは、みんなで話しながら作っていけたので楽しかったです!ただの丸い餡から自分たちの手でどんどん形になっていく様子は、作っていてとても楽しかったです。何よりも自分の手で和菓子を作り上げられた時は達成感と喜びがありました。

➂今後やってみたいことや感想をどうぞ!

3年生は今回でこのような体験は終わりになりますが、またやりたいなと思える良い機会になりました!他の練り切りや和菓子を作る体験は今後もやっていければなと思います。

【講師の先生が実演で作ってくださった作品】※「海の音」と「夏菊」のお見本は右端2つ

取材をしたとき、当日聞いて面白かった話として顧問の先生が教えてくれたのは、「関西と関東でお茶菓子の楽しみ方が少し違うらしい」という豆知識。

お菓子のモチーフを想像しながら「会話を楽しむ」のが関西の人とすると、関東の人はお茶菓子そのものの「造形を楽しむ」傾向がより強いのだとか。したがって、同じモチーフで練り切りを作る時も、ふるまう相手によって表現の仕方を変えることがあるのだそうです。

こうした作り手の工夫も含めて、和菓子の世界の繊細さと奥深さを垣間見る、素敵な時間になりました。

東京製菓学校の先生、貴重な体験をありがとうございました!